Mise à jour : mai 2020

Jérôme BAI, Inspecteur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) – Division de Lyon

Sommaire :

1 Les installations à l’origine de risques nucléaires

Le risque d’accident nucléaire provient principalement :

- des réacteurs nucléaires de production d’électricité (centrales électronucléaires),

- des usines ou installations destinées à fournir le combustible de ces centrales et à le retraiter et à conditionner et entreposer les déchets (installations dites du « cycle du combustible »),

- des installations de recherche du domaine nucléaire (réacteur de recherche par exemple).

La nature et l’intensité du risque dépendent fortement de la nature et des quantités de matière radioactive mises en œuvre ainsi que de leur activité radiologique.

Peuvent de même être générateurs d’accidents conduisant à la dispersion de substances radioactives :

- les centres de stockage de déchets radioactifs,

- les transports de matières radioactives,

- l’utilisation de radioéléments dans certaines applications industrielles (gammagraphes pour le contrôle des soudures par exemple) et de recherche,

- certaines installations ou substances radioactives à usage médical (dans le domaine de la radiothérapie ou de la médecine nucléaire par exemple).

2 Nature et effets des rayonnements ionisants

2.1 Irradiation externe

Une source radioactive émet des rayonnements ionisants. Si un individu séjourne à proximité, ces rayonnements peuvent l’atteindre, il est soumis à une irradiation externe. S’il s’éloigne de la source, l’irradiation diminue. Plus il reste longtemps au voisinage de la source, plus son irradiation externe sera importante.

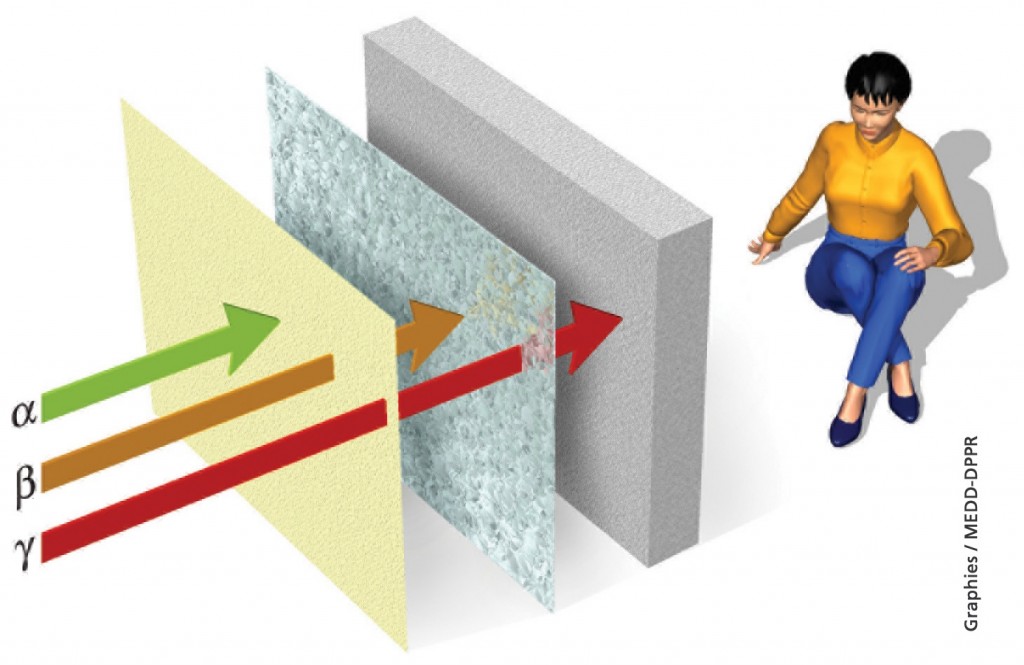

Si des écrans de protection sont interposés entre la source et les personnes (ou si des blindages sont mis autour de la source), ils diminuent (éventuellement suppriment) l’irradiation. Ces écrans ou blindages devront être d’épaisseurs et de matériaux adaptés à la nature et à l’intensité des rayonnements émis par la source.

Ecran de protection contre les rayonnements suivant le type de rayonnement (α : alpha, β : beta, γ : gamma)

2.2 Contamination et irradiation interne

Des éléments radioactifs peuvent être rejetés accidentellement dans l’environnement. Ceux-ci sont transportés au gré des vents, dilués, on peut en retrouver des traces, souvent très loin de leurs lieux d’émission : on dit qu’il y a eu contamination de l’air.

En respirant cet air contaminé, les individus risquent d’absorber des particules radioactives véhiculées par l’air, on dit qu’il y a inhalation d’éléments radioactifs.

Une certaine quantité de particules radioactives potentiellement véhiculées par l’air se redépose sur le sol, sur les végétaux, dans l’eau des cours d’eau ou lacs, s’infiltrent dans les nappes phréatiques : il y a contamination de l’environnement.

Une certaine quantité de particules radioactives potentiellement véhiculées par l’air se redépose sur le sol, sur les végétaux, dans l’eau des cours d’eau ou lacs, s’infiltrent dans les nappes phréatiques : il y a contamination de l’environnement.

Si les individus consomment des légumes sur lesquels se sont déposées des particules radioactives ou ayant été cultivées sur un sol contaminé, ils sont susceptibles d’ingérer une partie de leur radioactivité.

Les éléments radioactifs inhalés ou ingérés circulent dans notre organisme et certains vont se fixer temporairement sur certains de nos organes. On dit qu’il y a contamination interne de l’organisme.

Petit à petit, les éléments radioactifs fixés à l’intérieur de l’organisme s’éliminent par les phénomènes biologiques naturels (ils se retrouvent dans les urines et les fèces, et la mesure de la radioactivité de ceux-ci permet de déceler et d’estimer la contamination interne). Durant le temps où ils restent dans notre organisme, ces éléments radioactifs émettent, bien entendu, des rayonnements ionisants qui irradient de l’intérieur les organes où ils sont temporairement fixés : il y a irradiation interne.

Pour la même dose équivalente de rayonnement reçue, que ce soit par irradiation interne ou externe, le dégât biologique est le même. En revanche, une source donnée entraînera une dose absorbée par une personne exposée aux rayonnements de cette source beaucoup plus forte si la source s’est fixée à l’intérieur de l’organisme de cette personne (par suite, par exemple, de l’ingestion d’aliments sur lesquels elle s’était déposée), que si la dite source reste extérieure à l’organisme et l’irradie de l’extérieur. Le dégât biologique sera donc plus important dans le premier cas (source à l’intérieur, c’est-à-dire contamination interne de l’organisme) que dans le second.

Dans le cas d’une exposition externe, l’irradiation cesse dés que l’on retire la source de rayonnements. Dans le cas d’une contamination interne par ingestion ou inhalation, l’irradiation dure tant que l’organisme n’a pas éliminé la source. Il est donc important de prévenir les risques de contamination interne des individus. L’élimination d’une source de contamination interne peut être accélérée par la prise de produits appelés antidotes.

Les rayonnements ionisants sont susceptibles d’altérer les cellules de l’organisme et les dégâts biologiques causés par une irradiation se traduisent pour les personnes concernées par différents types d’effets suivant le type de rayonnement émis par les radioéléments concernés et par l’importance de cette irradiation.

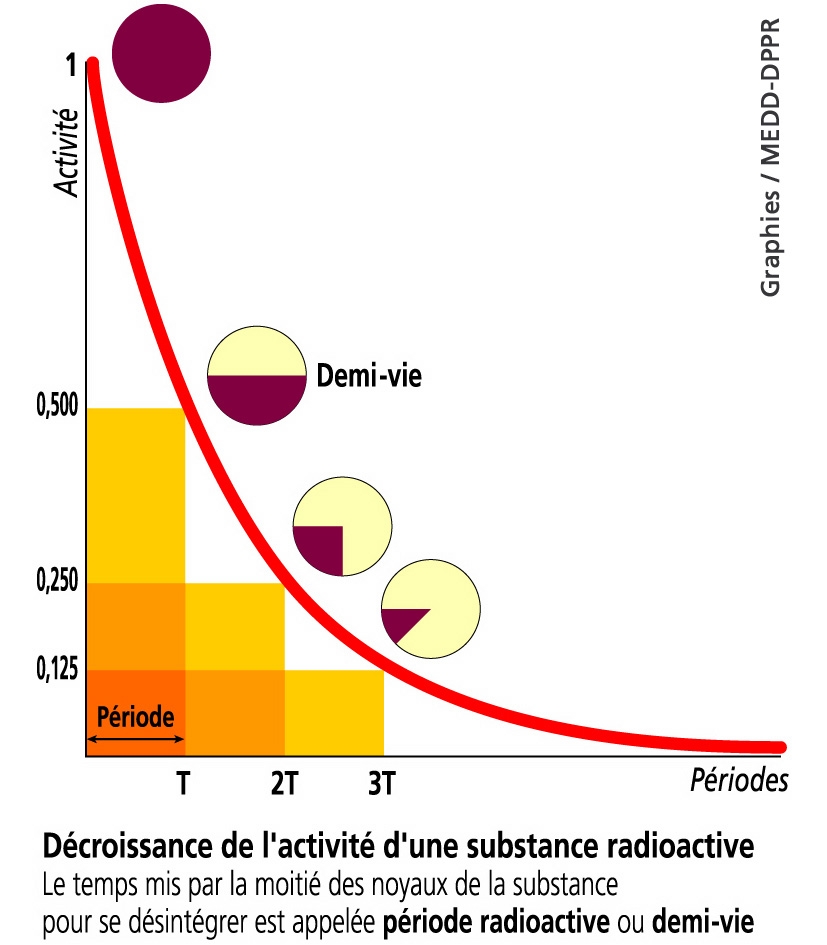

Pour de fortes doses d’irradiation, au dessus d’un certain seuil, on constate, lorsque la dose augmente, des effets qui vont de la simple modification de la formule sanguine à un décès pour des doses très importantes. Ce sont les effets dits « non aléatoires » ou déterministes (ou encore non stochastiques). Pour les faibles doses d’irradiation (en dessous du seuil à partir duquel apparaissent les effets non aléatoires), on a des effets dits « aléatoires » (ou encore stochastiques) qui se traduisent par une augmentation dans le temps de la fréquence des cancers observés et des défauts génétiques dans une population irradiée. Cette fréquence augmente avec la dose reçue. On a admis dans un but de sécurité que la relation entre effets aléatoires et dose d’irradiation était linéaire (effet sans seuil), bien qu’il existe des seuils en dessous desquels aucun effet n’a pu être mis en évidence.

2.3 Les types d’accidents

2.3.1 Accidents d’irradiation

Ils se produisent lorsqu’une source radioactive solide de forte radioactivité est sortie de ses protections et se retrouve à proximité d’individus non protégés. Les accidents peuvent se produire dans les cas suivants :

Accidents de transport :

De très nombreuses sources radioactives sont transportées journellement par route, rail, bateau, voire avion. Les emballages de ces sources les plus actives, constitués de blindages importants tenant compte de leur dangerosité réduisent les rayonnements jusqu’au niveau prévu par la réglementation des transports. Ils sont conçus et testés de façon à résister à tout accident de transport possible, y compris un incendie. Cependant, il ne peut être totalement exclu qu’au cours d’un accident, une source ne sorte de son emballage. Des plans de secours sont prévus pour gérer ces situations si elles se produisent.

Utilisations industrielles de radioéléments :

Les appareils de contrôle des soudures (gammagraphes) sont, de par leur nombre, à l’origine des incidents les plus fréquents : la source radioactive relativement intense est sortie de son conteneur de protection pour effectuer le contrôle de soudure. Il arrive que le mécanisme assurant la rentrée de la source se bloque. Il en résulte une zone autour de la source où règne un danger d’irradiation.

Ces gammagraphes peuvent, d’autre part, être égarés ou volés. Il y a, lors de tels événements, risque d’irradiation grave pour toute personne non avertie manipulant l’appareil ou la source (une part importante des irradiés graves dans le monde l’a été au cours de tels incidents).

Utilisations médicales de sources radioactives ou d’appareils de radiothérapie :

Certains appareils de radiothérapie contiennent des sources de forte radioactivité (cobalt 60). Ils peuvent donner lieu à des accidents de même type que ceux indiqués au paragraphe précédent.

Éventuellement, ils peuvent être à l’origine d’un accident non seulement d’irradiation mais aussi de contamination grave lorsque leur suivi jusqu’à leur déclassement n’est pas assuré rigoureusement (accident de Goiana au Brésil).

2.3.2 Accident de contamination et d’irradiation

C’est la situation d’accident qu’il conviendrait de gérer en cas d’accident nucléaire majeur. Elle survient lorsque des produits fortement radioactifs sortent des enceintes qui ont été prévues pour les confiner et se répandent dans l’environnement. Il y a alors contamination de l’environnement, irradiation externe des personnes qui se trouvent dans cet environnement, puis ingestion et/ou inhalation d’une fraction de cette radioactivité par la respiration ou par la consommation de produits contaminés, et irradiation interne par la radioactivité qui a été ainsi incorporée.

Les centrales nucléaires de production d’électricité, les installations de fabrication et de retraitement du combustible nucléaire, d’enrichissement de l’uranium, le transport de matières radioactives, certains centres de recherche qui utilisent des matières radioactives, peuvent être à l’origine de tels accidents. Les mesures de sûreté prises par les exploitants rendent la probabilité de tels accidents extrêmement faible. Les 2 accidents majeurs ayant affecté des installations nucléaires sont ceux de Tchernobyl (1986) et de Fukushima-Daiichi (2011).

De même une contamination perceptible de l’environnement peut avoir par exemple pour origine une centrale électronucléaire située hors des frontières nationales (exemple : Tchernobyl, Fukushima-Daiichi).

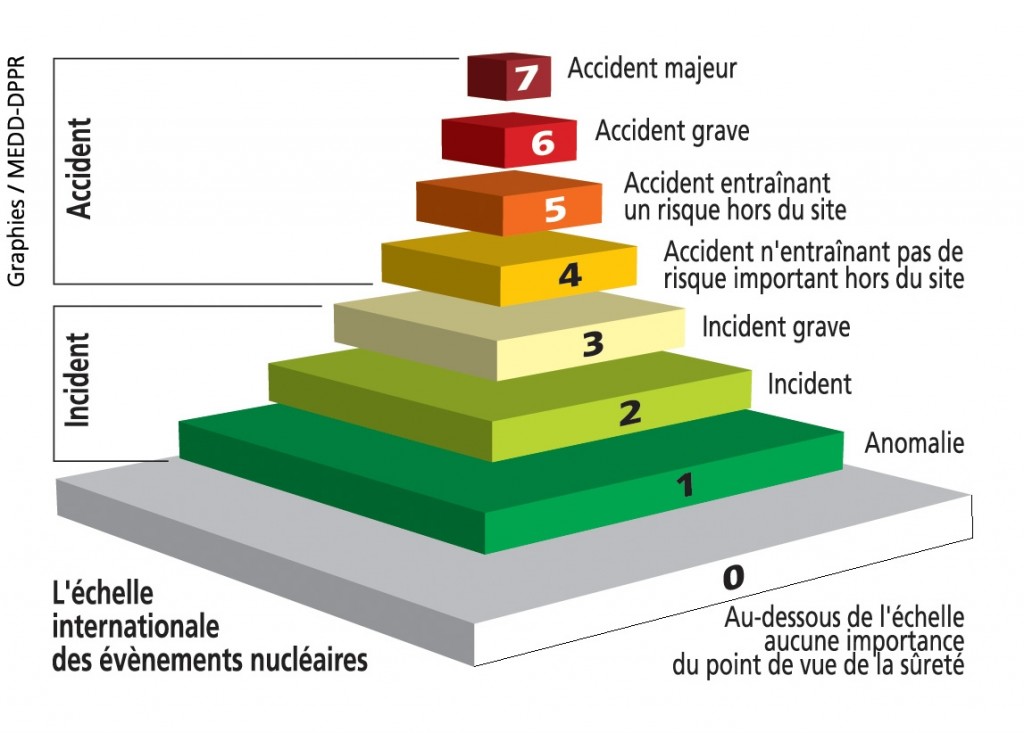

Pour permettre de donner une indication sur la gravité d’un accident nucléaire, l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) a mis en vigueur une échelle de gravité (dans le même esprit que l’échelle d’intensité des séismes) graduée de 1 à 7.

Les 7 niveaux de l’échelle INES

Niveau 1

Simple anomalie de fonctionnement sur une installation nucléaire, sans conséquence radioactive.

Niveau 2

Incidents techniques affectant de façon importante les dispositions de sûreté ou entraînant un dépassement des normes d’irradiation annuelles pour un travailleur.

Exemple : incident d’utilisation d’un gammagraphe dans une raffinerie.

Niveau 3

Incidents graves affectant la sûreté de l’installation et/ou conduisant à des rejets radioactifs dans l’environnement supérieurs aux limites autorisées et/ou à des irradiations graves pour un ou des travailleurs.

Niveau 4

Accident répondant à l’un ou plusieurs des critères suivants : rejets ne comportant pas de risques importants hors du site, détérioration du cœur nucléaire, irradiation ou contamination d’un ou plusieurs travailleurs pouvant conduire à un décès.

Niveau 5

Accident présentant des risques pour l’environnement conduisant au déclenchement du plan particulier d’intervention (PPI) et des dispositions de protection de l’extérieur du site en raison de risques de rejets radioactifs importants. Endommagement grave de l’installation nucléaire entraînant le relâchement de grandes quantités de radioéléments dans l’installation.

Exemple : accidents survenus à la centrale américaine de Three Mile Island en 1979 et à la centrale britannique de Windscale en 1957.

Niveau 6

Accident grave entraînant de très importants rejets radioactifs à l’extérieur (une part significative de la radioactivité contenue dans un cœur de réacteur).

Exemple : installations de recueil d’effluents liquides de forte radioactivité de Kysthym en Russie (accident en 1957).

Niveau 7

Accident majeur conduisant au rejet dans l’environnement d’une part importante des éléments radioactifs contenus dans le cœur d’un réacteur. Rejets conduisant à des effets graves pour l’environnement et la santé des populations dans un rayon vaste de l’installation.

Exemple : accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986. Accident de Fukushima le 11 mars 2011

3 Réglementation

3.1 Les installations nucléaires de base (INB)

Les installations importantes dans le domaine du nucléaire sont classées « installations nucléaires de base » par le Code de l’environnement.

Ces installations sont placées sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui est une autorité administrative indépendante, chargée d’assurer, au nom de l’Etat, le contrôle de la sureté nucléaire et de la radioprotection en France, pour protéger, les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés à l’utilisation du nucléaire. Elle contribue également à l’information du public.

L’ASN a réparti les INB en trois catégories (Décision 2015-DC-0523 du 29/09-2015) numérotées de 1 à 3 par ordre décroissant d’importance des risques et inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du code de l’environnement de manière à assurer l’application des règles des INB de façon proportionnée à l’importance des risques ou inconvénients présentés par l’installation.

3.2 La protection des travailleurs et du public contre le rayonnements ionisants

La réglementation nationale prévoit les dispositions qui doivent être prises pour protéger les travailleurs du nucléaire et la population autour des installations nucléaires, contre les dangers éventuels de ces installations.

Fait assez rare, les réglementations nationales en la matière sont assez homogènes d’un pays à l’autre. Ceci résulte de la manière dont elles sont élaborées.

A l’origine de ces règles, on trouve un organisme international, la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), organisation non gouvernementale créée en 1928.

Cette commission se tient en permanence au courant de tous les travaux mondiaux en radioprotection et en radiobiologie et, après examen des résultats scientifiques et réflexion, en tire des recommandations dont la pertinence a toujours été unanimement reconnue et qui sont donc reprises par divers organismes internationaux officiels : Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA dont le siège est à Vienne) et en ce qui nous concerne par la Commission européenne. Cette dernière adopte des directives qui doivent être reprises dans la législation des états membres dans un but d’harmonisation. La France applique donc ces recommandations.

La réglementation française en la matière fait l’objet d’articles dans le Code du travail et le Code de la santé publique résultant des décrets n° 2018-434 portant diverses dispositions en matière nucléaire, 2018-437 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants et n° 2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protection contre les risques dus aux rayonnements ionisants auxquels sont soumis certains travailleurs qui transposent la directive européenne du 5 décembre 2013.

>> Code du travail : partie législative en L.4451 et réglementaire en R.4451 ;

>> Code de la santé publique : partie législative en L.1333 et réglementaire en R.1333 ;

Les limites d’exposition annuelle pour les travailleurs et la population résultant de l’ensemble des activités nucléaires y sont indiquées et sont données dans le tableau suivant :

| Limites d’exposition aux rayonnements ionisants | Public | Travailleurs directement exposés |

| Limite de dose équivalente au corps entier |

1 mSv/an |

20 mSv/an |

| Limite de dose équivalente aux extrémités (doigts, bras, pieds) |

– |

500 mSv/an |

| Limite de dose équivalente au cristallin |

15 mSv/an |

20 mSv/an |

| Limite de dose équivalente à la peau (dose moyenne sur 1 cm2) |

50 mSv/an |

500 mSv/an |

A noter que cette réglementation ne s’applique pas aux personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales.

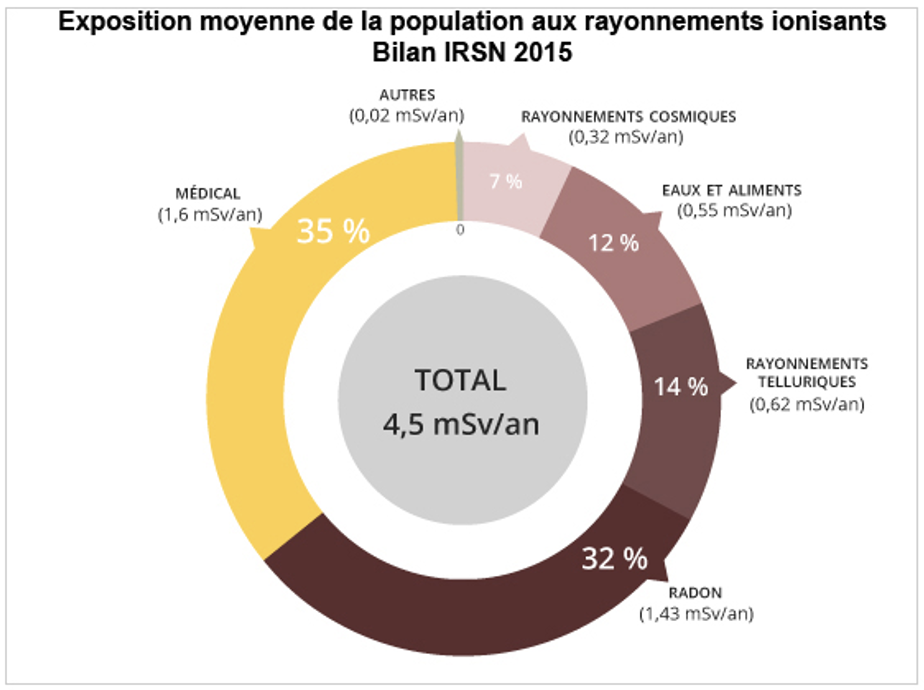

Pour information, les valeurs moyennes annuelles de l’irradiation naturelle (en violet) et artificielle (en jaune), à laquelle nous sommes soumis en permanence en France, sont données dans le schéma suivant :

Source : IRSN

Source : IRSN

En cas d’accident nucléaire et de contamination de l’environnement, la Commission européenne a fixé les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour la commercialisation (NMA) des denrées alimentaires qui sont données dans le tableau suivant.

|

Denrée alimentaire (Bq/kg) |

||||

|

Aliments pour nourrissons |

Produits laitiers |

Autres denrées alimentaires, à l’exception des denrées alimentaires de moindre importance

|

Liquides alimentaires |

|

|

Isotope de strontium, notamment Sr-90

|

75 |

125 |

750 |

125 |

|

Isotopes de l’iode, notamment I-131

|

150 |

500 |

2 000 |

500 |

|

Isotopes de plutonium et des éléments transplutoniens à émissions alpha, notamment Pu-239 et Am-241

|

1 |

20 |

80 |

20 |

|

Tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 10 jours

|

400 |

1 000 |

1 250 |

1 000 |

3.3 Les transports de substances radioactives

Le développement de l’énergie nucléaire et de l’utilisation de radioéléments à des fins médicales, entraîne sur le territoire national un flux de transports d’éléments radioactifs important.

La réglementation des transports de matières dangereuses repose sur l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route signée à Genève le 30 septembre 1957 et publié par le décret n°60-794 du 22 juin 1960. Les dispositions de ce décret ont été initialement reprises et complétées dans la législation française par l’arrêté du 1er juin 2001 (modifié depuis à plusieurs reprises), dit arrêté « ADR », qui réglemente les transports par route.

La sûreté et la radioprotection des transports de substances radioactives à usage civil sont soumis au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

De la même façon, des dispositions pour le transport de marchandises dangereuses par voie ferrée sont prises dans une réglementation spécifique (règlement RID). Les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure bénéficient également de dispositions spécifiques (accord ADN). Les transports concernent une grande diversité de substances, de formes physiques et chimiques variées, de quantités de radioactivité et de types de conditionnement.

Les types d’emballages pour les matières radioactives transportées ont été définis par l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) qui a défini les essais auxquels ces emballages doivent être soumis et les contrôles à effectuer. Leur conception est adaptée aux risques induits par ces substances pour la santé des travailleurs, de la population ou pour l’environnement. Ces exigences sont en France, sous le contrôle de l’ASN qui a édité des guides pour ces types de transport.

3.4 Les rejets d’effluents radioactifs et de prélèvement d’eau

En fonctionnement normal, une installation nucléaire de base (INB) est généralement amenée à effectuer dans l’environnement des rejets liquides et/ou gazeux, très faiblement radioactifs. Ces rejets doivent être autorisés officiellement au titre d’une décision d’autorisation de rejets prise à la demande de l’exploitant par l’ASN, et homologuée par les ministres en charge de la sûreté nucléaire. Cette décision réglemente les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux, radioactifs et non radioactifs. Son instruction prévoit la tenue d’un conseil administratif (CODERST) au niveau de la Préfecture, entre les services départementaux intéressés et une enquête publique.

3.5 Matière et déchets radioactifs

La loi 2006-739 du 28 juin 2006 modifiée, relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, intégrée dans le Code de l’environnement (fixe comme objectif la recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures (article L 542-1). L’article L 542-1-2 institue un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) mis à jour tous les trois ans. Ce plan recense les matières et déchets présent dans les installations et les besoins prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations, les durées d’entreposage et pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l’objet d’un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.

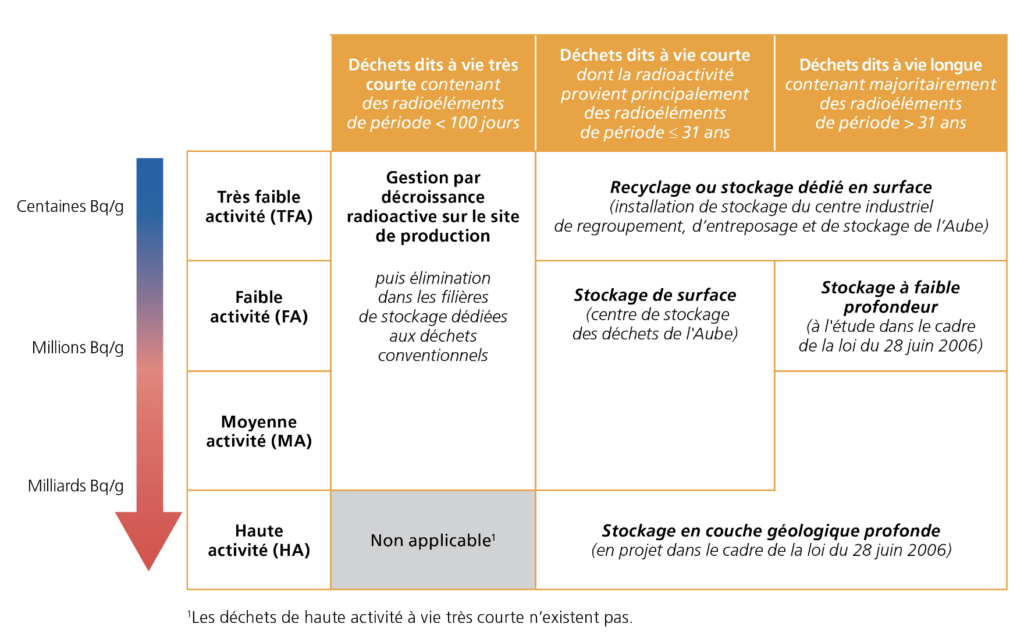

Ainsi le PNGMDR pour 2016-2018 définit, suivant leurs caractéristiques (activité, durée de vie), leur mode de gestion. Celui-ci est donné dans le tableau suivant (source ASN) :

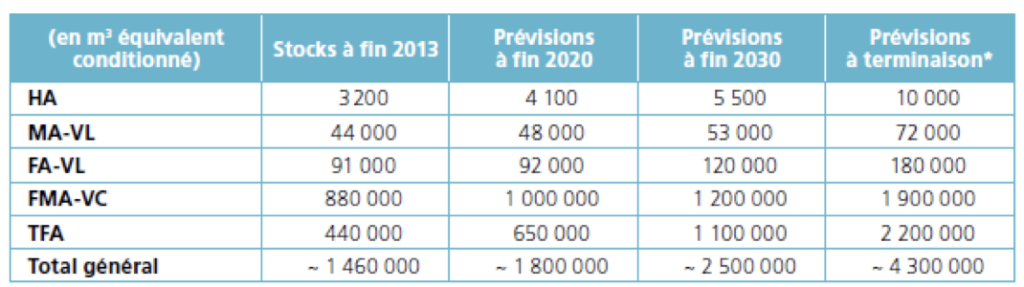

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) établit un état des stocks de déchets et matières radioactives. Le tableau suivant donne les volumes de déchets présents sur le territoire national en fin 2013 ainsi que les prévisions pour la fin 2020, fin 2030 et à terminaison.

Le problème donnant lieu à le plus de débats, tant au niveau national qu’international, est celui du stockage des déchets de moyenne activité et de haute activité à vie longue (MA-VL – HA-VL). La solution envisagée en France est le stockage réversible en couche géologique profonde. Les recherches de faisabilité d’un site pour un tel stockage sont menées par l’ANDRA dans un laboratoire souterrain de Meuse/Haute Marne dans le cadre du projet CIGEO. L’objectif est une mise en service en 2030.

Enfin, la réglementation impose aux exploitants d’installations nucléaires l’évaluation de la charge financière résultant du démantèlement de leur installation ainsi que de la gestion du stockage de leurs déchets. Ils ont obligation de constituer des provisions correspondant à ces charges.

3.6 Responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire

Les dispositions prises en matière de responsabilité civile fixant les montants des indemnités dont sont redevables les exploitants pour couvrir les dommages consécutifs à un accident sur leurs installations, résultent de la convention de Paris du 29 juillet 1960 et d’une convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963. La loi 68-943 du 30 octobre 1968 fixe le protocole additionnel concernant la France. Cette loi a été incorporée dans le Code de l’environnement depuis le 6 janvier 2012 (ordonnance 2012.6 du 5 janvier 2012 – J.O. du 6 janvier 2012)

Sa disposition principale en est que l’exploitant a la responsabilité de couvrir les dommages causés jusqu’à un montant fixé par les conventions précédemment citées et qu’au delà, les victimes sont indemnisées par l’Etat.

3.7 Maîtrise de l’urbanisation autour des installations nucléaires

La circulaire du 17 février 2010 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie du Développement durable et de la Mer (MEDDTL), relative à la maitrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site, indique que la maitrise de l’urbanisation autour de ces installations est réalisé par le biais de servitudes d’utilité publique (SUP) conformément à la loi TSN du 13 juin 2006 déjà citée.

Les modalités de ces servitudes d’utilité publique sont précisées dans le décret 2007 – 1557 du 2 novembre 2007 (titre VI). Ainsi le projet de SUP est examiné par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) au cours d’une réunion à laquelle les maires des communes concernées peuvent assister et y présenter leurs observations.

La circulaire citée ci-dessus indique que dans la zone de danger immédiat (accident à cinétique rapide), le préfet communique aux communes ou EPCI concernées au porté à connaissance (PAC) des caractéristiques techniques des risques engendrées par l’installation en cause. Ces risques doivent alors être pris en compte dans les documents d’urbanisme qui sont de la responsabilité des collectivités territoriales (permis de construire, PLU, SCOT), documents qui doivent être communiqués au préfet qui en contrôle la légalité et la prise en compte des risques impactant le territoire concerné. S’agissant du risque nucléaire, le préfet consulte pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Le guide n° 15 relatif à la maitrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) a été élaboré par l’ASN et la direction générale de la prévention des risques (DGPR). Ce guide présente les outils visant à limiter la présence et l’accroissement des populations exposées aux risques nucléaires.

3.8 L’information du public

En application du Code de l’environnement (CE R 125-10/11), le préfet établit un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) qui répertorie pour chaque commune les risques majeurs auxquels est exposé son territoire. Pour toute commune où s’applique notamment dans le cas du risque nucléaire, un plan particulier d’intervention (PPI), plan établi par le préfet, le maire des communes concernées doit faire connaître l’existence de ces risques à la population. Il réalise alors un dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM). En ce qui concerne les centrales électronucléaires, les PPI s’appliquent dans les communes situées dans un rayon de 20 km autour de la centrale. Dans les zones PPI nucléaire, le préfet fait également réaliser aux frais de l’exploitant de l’installation, une plaquette identifiant ces risques, leur localisation la manière dont la population serait alertée et les consignes à appliquer en cas de survenance d’un accident qui est diffusée à tous les habitants. De plus, le maire doit préalablement s’organiser pour faire face à une situation de crise en élaborant un plan communal de sauvegarde (PCS). Tous ces éléments doivent pouvoir être consultés en mairie par le public. Il doit de même faire réaliser des affiches donnant les consignes de sécurité en cas d’accidents et les faire apposer dans tous les lieux publics et dans les immeubles de plus de 15 logements.

Au titre de la loi TSN déjà citée, doivent être créées autour des INB, des commissions locales d’information (CLI), à l’initiative et sous la tutelle du conseil général du département d’implantation de l’installation. Cette loi définit la composition et les compétences des CLI. Le fonctionnement de ces CLI est fixé par le décret n°2008-251 du 12 mars 2008 modifié et codifié par le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019.

La loi TSN précitée crée un haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) composé de représentants de l’État, de l’Assemblée nationale, des CLI, des associations de défense de l’environnement, des exploitants d’installations nucléaires, des syndicats et de personnes compétentes. Ce haut comité est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires, concernant leur impact sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire.

4 Prévention et mesures de protection

La sûreté des INB repose, pour une large part, sur les dispositions techniques prises par les exploitants et imposées par la réglementation.

La loi TSN, reprise dans le Code de l’environnement a institué l’ASN en tant qu’autorité administrative indépendante chargée par l’Etat du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires.

Comme pour le risque industriel, la prévention du risque nucléaire repose sur quatre axes.

4.1 Premier axe : la réduction du risque à la source

La sécurité d’une installation est assurée par :

- sa conception : pour s’opposer à la dissémination des produits radioactifs contenus dans une installation, on interpose en cascades plusieurs » barrières étanches » prévues pour prévenir l’occurrence d’un accident et en limiter les effets.

- la qualité de la réalisation : chacune de ces barrières ainsi que tous les éléments de l’installation importants pour la sûreté ont été conçus et calculés pour résister à tout événement considéré comme raisonnablement imaginable. En particulier, le bâtiment du réacteur (enceinte de béton) d’un centre nucléaire de production d’électricité a été prévu pour résister aux événements naturels extérieurs fortement majorés sur le site (tremblements de terre, inondations…).

- la surveillance : Au cours de l’exploitation, tous les phénomènes physiques essentiels de l’installation sont en permanence surveillés, mesurés et analysés. Le fonctionnement régulier de l’installation est à tout instant assuré par des systèmes automatiques et/ou manuels, soumis à des règles strictes d’assurance de la qualité définies parla réglementation. Les dysfonctionnements (événements, incidents, accidents) font l’objet d’analyses systématiques pour en tirer les enseignements et prendre les mesures correctives nécessaires. Cette analyse constitue le retour d’expérience (REX) et participe à l’amélioration continue.

- l’action des systèmes de sécurité : tout événement anormal déclenche automatiquement des systèmes de sécurité. Tous ces systèmes sont doublés voire triplés. C’est le principe de redondance.

- la prise en compte des facteurs humains : formation du personnel, contrôle des connaissances et entraînement sur simulateur habituent le personnel à réagir efficacement à toute situation d’exploitation incidentelle ou accidentelle.

Toutes ces dispositions doivent être décrites dans le rapport de sûreté de l’installation, rapport examiné et vérifié par l’ASN. Ce rapport doit comporter une étude des risques, recensant les types d’accidents possibles, leur extension et leurs conséquences. L’exploitant doit aussi mettre en place un plan d’urgence interne (PUI) où les scénarios d’accidents sont étudiés et où des mesures de lutte sont définies.

4.2 Deuxième axe : la maîtrise de l’urbanisation

D’une manière générale, le choix d’un site d’implantation d’une installation importante telle une centrale électronucléaire tient compte de l’urbanisation existante. Ainsi, les sites retenus sont en général à faible densité de population. Ceci étant, de la même façon que pour le risque industriel, un certain nombre de limitations peuvent être imposées autour de l’installation, en particulier dans le voisinage immédiat. De même, un contrôle de la densification de la population est recherché et la construction d’établissements recevant du public (tout particulièrement les établissements scolaires) est à éviter.

Le Code de l’environnement, impose aux communes de prendre en compte les risques technologiques dans leur plan local d’urbanisme (PLU). Le maire est donc tenu d’introduire ces limitations dans ses documents d’urbanisme.

D’autre part, le Code de l’environnement (article L. 125-5) impose à tout vendeur ou bailleur de renseigner l’acquéreur ou le locataire sur les risques majeurs (dont éventuellement le risque nucléaire) existant dans la zone où est implanté le bien.

Fiche DGi4 : Information des acquéreurs et des locataires d’un bien immobilier

De plus, l’arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de diffusion de l’information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements, oblige les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d’établissements recevant du public (article D1333-32) à surveiller l’exposition au radon. Le maire est donc directement concerné pour les établissements appartenant à la commune (écoles en particulier).

Par ailleurs, l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français répartit les communes entre trois zones à potentiel radon.

4.3 Troisième axe : l’organisation des secours

La réglementation impose à l’exploitant, comme vu précédemment, d’élaborer un plan d’urgence interne (PUI) afin de prévoir l’organisation interne à mettre en place au sein de son établissement en cas d’accident pour en limiter les conséquences, et ramener son installation dans un état sûr.

A partir de l’étude des risques et du PUI, dans le cas où surviendrait un accident débordant des limites du site, le préfet doit établirun plan particulier d’intervention (PPI) prévoyant l’organisation des secours qu’il mettrait en place pour assurer la protection de la population et de l’environnement.

Un paragraphe du PPI fixe les missions qui seraient confiées aux maires des communes concernées. Leur rôle est déterminant, tant pour anticiper et accompagner les actions de protection qui seraient décidées que pour aider à comprendre ce que ressentent les populations.

Fiche DGv1 : Organisation de la sécurité civile

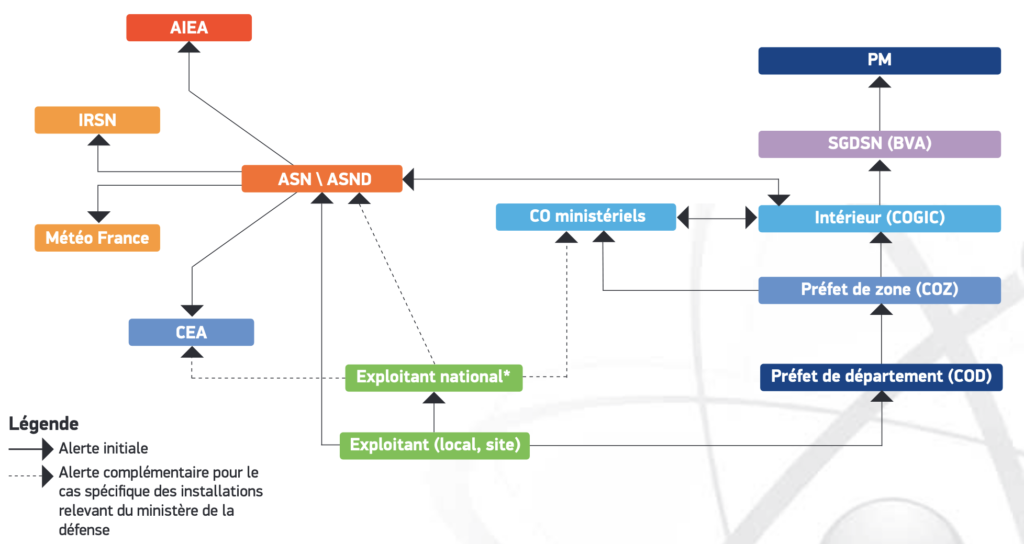

Si un accident nucléaire nécessitait le déclenchement du PPI, une organisation de crise spécifique se mettrait alors en place au niveau national afin d’apporter son concours au préfet. Elle serait également chargée de traiter les problèmes pouvant se poser au niveau national, compte tenu du fait qu’un accident nucléaire peut toucher des territoires étendus sur plusieurs départements voire régions, et rencontre toujours auprès de la population une résonance nationale voire internationale.

Source : SGDSN : plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur – 2014

En application de la circulaire du 27 mai 2009, des campagnes d’information du public et des distributions de comprimés d’iode stable (non radioactif) à la population sont organisées par les exploitants d’installations nucléaires susceptibles de relâcher de l’iode radioactif en situation d’accident (essentiellement les réacteurs électronucléaires) dans les communes touchées par le PPI de la dite installation. Dans le reste du territoire national, des comprimes d’iode seraient distribués à la population en cas de besoin, comme précisé dans la circulaire du 11 juillet 2011. Pour ce faire, des stocks de pastilles d’iode sont prépositionnées préventivement dans chaque zone de défense, sur des sites déterminés par le Préfet de zone. Ces sites sont gérés par un « grossiste répartiteur » qui a la responsabilité en cas d’accident et sur ordre du Préfet de Département, de livrer les comprimés d’iode nécessaires, à des « sites de rupture de charge » situés dans des communes du Département, communes qui ont été désignées par le Préfet. Les maires de chaque commune sont chargés de l’approvisionnement de leur commune auprès du site auquel sa commune est rattachée et d’organiser la distribution de ces comprimés à sa population. Ces dispositions doivent être intégrées dans le Plan communal de Sauvegarde (PCS) de la commune.

Ces comprimés d’iode seraient à absorber sur ordre du préfet au cas où un accident sur l’installation nucléaire pourrait conduire à des rejets d’iode radioactif dans l’atmosphère. L’absorption de cet iode stable se fixant sur la thyroïde aurait pour effet d’empêcher que celle-ci ne fixe ultérieurement l’iode radioactif rejeté par la centrale accidentée, et éviterait ainsi l’irradiation de cette glande.

4.4 Quatrième axe : l’information préventive

En application de lois de 2004 relatives à la modernisation de la sécurité civile et aux décrets d’application codifiés dans le code de la sécurité intérieure, les exploitants d’installations nucléaires de base doivent effectuer tous les cinq ans, sous contrôle du préfet, une information de la population habitant à l’intérieur des cercles à risques (cercles PPI). Cette information doit porter sur la nature du risque et les consignes à appliquer en cas d’accident.

Fiche DGi1 : Information préventive des populations

Comme indiqué dans le paragraphe « réglementation », le maire des communes concernées réalise le DICRIM contenant entre autre, le PCS de sa commune.

Fiche R7 : Responsabilités du maire en matière d’information préventive

Fiche R8 : Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Le droit à l’information de la population, déjà garanti par une série d’articles du Code de l’environnement (article L. 124-1 à 6), a été réaffirmé pour le risque nucléaire, dans l’article 22 de la loi TSN, et repris dans le Code de l’environnement (CE L 125-10/40), notamment en instituant l’ASN en tant qu’autorité administrative indépendante, ainsi que les CLI qui étaient jusque là dépourvues d’un cadre réglementaire.

Le code de l’environnement (L 125-17), prévoit en effet l’institution d’une commission locale d’information (CLI) autour de chaque site nucléaire comprenant une ou plusieurs INB. Ces commissions ont pour rôle de recueillir et de diffuser auprès de la population toutes les informations concernant le fonctionnement, les incidents, l’impact sur l’environnement des rejets de l’installation ainsi que toutes autres informations contribuant à assurer vis à vis du public, la transparence de la vie de l’installation.

Ces commissions avaient été instaurées par une circulaire du premier ministre du 15 décembre 1981. Elles sont créées à l’initiative et sous l’autorité des conseils départementaux autour de chaque centrale électronucléaire et éventuellement de toute installation nucléaire de base importante (centre de recherche ou installations de stockage de déchets par exemple). Elles peuvent prendre la forme juridique d’association.

La règlementation confirme que la création de la CLI incombe au président du Conseil départemental et donne la liste des différentes catégories de membres qui la composent : représentants des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, membres du Parlement élus dans le département, représentants d’associations de protection de l’environnement, des intérêts économiques et d’organisations syndicales de salariés représentatives et des professions médicales, ainsi que personnalités qualifiées. Les représentants des services de l’État, dont l’ASN, et ceux de l’exploitant participent de plein droit avec voix consultative aux travaux de la CLI.

A l’échelon national, l’ASN, institution indépendante en vertu de la loi TSN, est également chargée de contribuer à l’information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté nucléaire et à la radioprotection. Son site internet (www.asn.fr) met à disposition de très nombreuses informations dans le domaine du nucléaire. Les lettres de suite des inspections de l’ASN sont également consultables sur son site .

Pour en savoir plus :

Site de l’ASN : http://www.asn.fr/

La revue « Contrôle » (périodique de l’ASN) et le rapport annuel de l’ASN sur le site de l’ASN

Site de l’IRSN : http://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx

Page sur l’accident nucléaire sur le portail interministériel des risques majeurs

Site de l’ANDRA : https://www.andra.fr/

Site du HCTISN : http://www.hctisn.fr/

Site les bons réflexes (www.les bonsreflexes.com)

Site campagne distribution iode (www.distribution-iode.com)